书法家胡宝岐

书法家胡宝岐

文/陈曦

起初,我并不知道胡宝岐是书法家,他只是和我一个办公室的同事。他喜欢把他的各类好茶提供给大家,让大家在不同的茶香中办公、开会和说笑。他喜欢告诉大家他家人、朋友的一些小事,也喜欢把其他比他年龄小的同事半开玩笑地称为老师甚至大师。他总是那么正能量地、爽朗地笑着,上班时跟所有人打招呼报道,下班后还要跟所有人打招呼道别。如果你没大没小地和他开一个玩笑,他不仅不生气,还会借题发挥,自我解嘲一番。这位老兄对什么事都能想得通,不纠结,随遇而安,顺其自然。

胡宝岐有一次我突然在某杂志上看到胡宝岐写的一篇研究书法的文章,这让我大吃一惊。这篇文章怎么都不能让我和他本人联系起来,它涉及了一些文化问题,而且很专业,有深度。从那时起,我才有意识地和他探讨一些书法问题,每一次他竟像竹筒倒豆子一般兴奋莫名而喋喋不休,说书法的时候他把其他所有的事情全都忘却了。他不是只研究理论问题的,他每天都在龙飞凤舞地写他的毛笔字,写了好多年了。我从他的手机上看到了他的一些书法作品的时候,感觉深受魏碑的影响。他却说,最早他主要得益于敦煌遗书。当然,敦煌遗书跨朝越代,卷帙众多,体例繁杂,他也只能选取其中某一种来研习。但是,显然那是一种不被正统书家看中的更加民间化的样本,它的那种拙朴自然正与胡宝岐的习性相通啊。一个人,遇上一种书法体例,而后碰撞出火花来,生发出激情来,那是命中注定的。

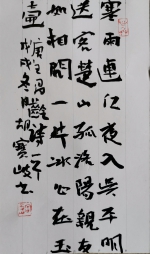

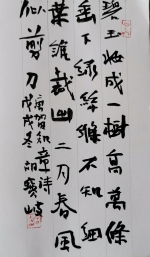

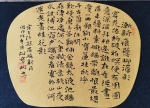

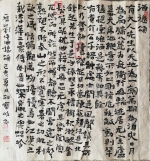

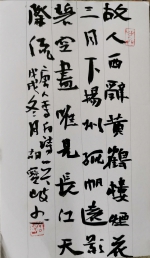

有一天,他带我到他的工作室,这是仰慕他的朋友专为他提供的创作室,开阔大气,典雅舒适。这时候,我才能边品茶,边近距离地观看他的书法作品,要比在手机上看畅快得多。他写四尺、写斗方,写匾额,写对联,写扇面,甚至也写破碎的纸片,每一种形式都能找到合理的结构布局。他的字,粗看大体相同,仔细品味却有不同的趣味,既有严谨细腻,又有粗犷率性。他说,字无所谓好坏,重在表达真性情,不同情绪状态会有不同的笔画表达。审美是那样的千差万别,我们真的很难说哪一派别更高一筹,就像颜体和柳体,环肥燕瘦,各有千秋。好的书法分能品、妙品、神品,胡宝岐说,这是传统艺术评论的特殊性,谁能分清能品和妙品的分界,妙品和神品的区别呢?其言不差,我们诗意的文化传统当然是诗意的表达,真正的理解需要长期的积累和灵光一现的顿悟。达到什么级别,有时候不是当代可以评判的。我觉得也有比较笨的考察书法的办法,那就是作品是否耐看。曾经有人诚心送我某书法家的镜框。刚开始我还是喜欢的,我挂在墙上看了几年以后,终于看出了那些笔画的不可靠。后来我取了下来,转送了他人。

等到我渐渐开始理解胡宝岐的时候,他送了我自己的书法册子和与他人合出的书法台历。也有几年了,我偶尔会翻开看一看,没有看出不耐烦来,我确认他的笔画是可靠的。那书法台历上也有名人的作品,说实话有的是不能多看的。我们更多的人崇拜名人、迷信名人的原因是多半是他离我们普通人太远,我们对他根本不了解。相反,整天在身边的、你越了解的人越容易被你忽视。尤其是书法,当你欣赏一位书法家协会主席的书法或者一个政治地位极高的领导人的书法的时候,你欣赏的是他们的地位和权力,那时候你精鹜八级,心游万仞,早和书法恩断义绝了。

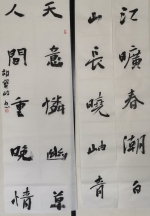

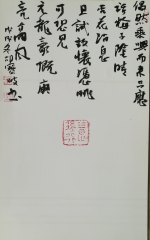

胡宝岐的书法拙朴劲道,可能并不是一般人一打眼就喜欢的风格。看他的书法你得有耐心,慢慢品味;你也得去除功利心,慢慢玩味。当你吃惯了牛油饼干、提拉米苏、巧克力威化饼,你当然不觉得馒头还有什么味道。但是那些东西吃多了会吃烦,馒头不会。我要说的是,胡宝岐的书法就是那馒头,看起来有些土,吃起来有些家常,但它是纯自然的,没有添加剂的食物。如果你以为这样比喻是说他的书法没有技巧,那就大错特错了。蒸馒头要发酵,要酸碱中和,怎么能缺了技巧呢?胡宝岐的书法在千锤百炼的磨砺和精深静默的思考中将技巧隐藏于无形。他的笔画是一种相对关系,有大就有小,有高就有低,有方就有圆,有粗就有细,有润就有枯,他特别强调这种关系,并将其辩证地、有机地统一起来。如果以他写的对联为例,就更加容易理解——对联书写出来,不仅是字义上对出工整,声音上对出平仄,笔画上也必对出个子丑寅卯来,这和我们平时看到的对联还是有明显的区别的。另外,他也特别在意水与墨的关系。他说,书法就是一个水墨功夫。他甚至说,如果有人只用墨,不用水,可以断定他水平有限。

当我仅仅把胡宝岐当成同事老胡的时候,他在外面早都名声大振了。他的学生遍及全国各地,遍及各行各业,他参与的书法活动和文化活动一年不断。我后来发现了市区某些牌匾的题字非常眼熟,那可能就是老胡的手笔。某次到周公庙,庙门对联“江山鼎盛八百载,礼乐钟鸣三千年”也正是老胡的大作,甚至周公庙曲折长廊里还布置了他的书法个展。陕西岐山县早都将老胡作为走出家乡的名人来对待了。老胡之所以叫胡宝岐,就是因为他是宝鸡岐山人,这个得来全不费功夫的名字就像老胡本人一样,饱含家乡情结。生于“郁郁乎文哉”的周室肇基之地,既是荣耀,又有传承,是基因和濡染造就了本有天资的老胡。

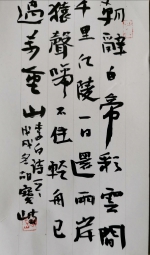

一个偶然的机会,我和胡宝岐同去张掖参加一个活动。这时候我才知道老胡是河西走廊当过十五年兵的老战士,张掖一地就服役八年。一住到酒店,他什么都不干,带我去找他当年的军营。可以无处不在的城市现代化让他没有能重温旧梦。很快就有旧日战友闻讯驱车从嘉峪关赶来,只为见他一面,和他要一幅作品。当更多的战友乃至战友的朋友都来看望他的时候,笔墨纸砚也早有人准备好了。老胡二话不说,凝心静气,挥毫泼墨,一直写到头发晕,身发软为止。歇下来的时候,老胡从包里取出一个针管,径直朝胳膊上扎了进去。我惊问其故,老胡说他血糖高,不打一针降糖,一会和战友怎么喝酒?后来我们从张掖到武威,一路上老胡表面上半推半就,实际上还是相当豪迈地满足了战友饮酒的愿望,因为酒精更容易把他们拉回到几十年前的岁月。然而酒精终于让老胡犯了糊涂,给武威战友家的酒店题词时,他大脑一片空白,只好由我信口胡诌,他执笔作书了。“古来征战几人回”的河西走廊培养了人们尚武的观念和豁达的性情。老胡作为曾经的无线连的指导员,也曾纵马祁连山下,持枪戈壁滩前,也曾血脉贲张,豪气满怀。时过境迁,不料书法竟然选择了老胡,让他成为战友中唯一的弄墨之人。我那时才明白,为什么老胡的书法遒劲刚健,抱朴守真,绝无纤丽妖妍之态。戈壁上只能长骆驼刺,草原上却多刺花子,同样的,什么环境就造就什么性情的人,熏染什么特质的艺术。

老胡的率真使他不知道拒绝,朋友们要他的字,他有求必应。他说,自己就会写个字嘛,还有什么能帮上人家。单位的领导也喜欢他的作品,在单位的对外交往中,胡宝岐的书法就成了特殊的人情。甚至单位墙上悬挂的某些标语和规章也都出自老胡的手笔。这让我第一次感到了乖谬,或者说产生一种违和感。我以为,标语和规章当用电脑规范字体,而使用老胡的书法不仅是对书法的贬损,实际上也是对标语和规章内容和意义的无情的消解。当然,这不能抱怨什么人,因为大家恐怕都没有意识到,包括老胡。我想起了曹魏时的大臣韦诞,他是知名书法家,也很受领导(皇上)重视。某次,一个新的楼阁群体建好了,一个个匾额还没有题字就直接固定在高处,皇上命他现场直接题写。韦诞患有恐高症,被绳子吊到高处题写匾额的恐怖让他刻骨铭心。从那以后,韦诞要求自己的子孙不要再当书法家了。后来,颜之推在他的著名的家训中也举了书法家被迫书写的例子,同样告诫后人不必当书法家。我理解韦诞和颜之推,但这无疑是因咽废食之举。不光是书法家,所有拥有一技之长的艺术家都有可能做自己不太乐意做的事情。扩而大之,也不只是艺术家,所有行当的人因为都不是在真空中生存,都会被人所用,因为纯粹没用的人是不存在的,这就是庄子和惠子就一颗丑树的不同认识。老胡所面临的黑色幽默虽然是现代社会的镜像,但本质上并无古今之别。老胡的性情是无愧于他人,不论他人是什么样的人。

这种做人的拘束并不影响老胡在艺术上心灵的自我驰骋。老胡写累了,常常会坐下来想一想,能不能换一种写法。真正的艺术家都有自己的风格,但都不会故步自封。当然挑战自己是要付出代价的,也会面临着不被认可的风险。快要到60岁的老胡,他的笔画开始发生了变化,那变化是要惊骇那些习惯于欣赏他的粉丝的。那些可以形成对比的笔画,粗与细更加夸张,枯与润更加张扬,甚至字体歪斜颠倒,间架参差凌乱。观其字,一个个或如欢呼跳脱的孩童,或如醉酒颠痴的老者,憨态可掬而又冥顽不灵。当法度和秩序付诸阙如的时候,老胡更加注重内心的高峰体验和情感的肆意铺排,白纸和黑字像是上了色一样,成为五彩缤纷的梦幻世界。审美是自由的象征,这梦幻感或许可与自由的精神同频共振吧。说实话,我为老胡捏了一把汗,以我的欣赏水准是无法判断他书法变革的是非成败的,但是这种敢于突破自我的精神确实给了我启发。

胡宝岐的书法现在成了藏品,也有它的市场价值。他本人也就成了香饽饽,开始受人追捧,他的手机于是便繁忙起来,约的都是笔会、活动、饭局。常常有豪华的车停在单位门口等着他,这些车要拉着他驶向不同的高大上的场合。原来,他送给办公室同事的各类好茶都是别人送的润笔之礼,但愿这样的礼品多多益善,大家可以利益均沾。我附庸风雅,也收藏了胡宝岐的一幅四尺书法作品,本来想着多看几次以后,或许有机会在某天悬挂起来,但是它却离奇地失踪了。虽然不能说是魂不守舍,但是我也莫名地惆怅,这既违背了收藏的初心,又不好开口再行索要。当然我也不能撒谎,只好对老胡实话实说。没想到他并没有生气,随手又赠我一幅对联。这时候我觉得老胡还是老胡,他不是这几年某些响亮的头衔堆积起来胡大师、胡山长之类。实际上我手头也有一些书法家的作品,后来我在想,为什么谁的都不丢,偏偏丢了胡宝岐的呢?恐怕是在我显摆的时候,哪位慧眼识珠的朋友“顺走”了吧。这样想着,也为老胡的作品随时可以遇到知音而高兴呢。 (2019年1月10日)

胡宝岐,中国书法家协会会员。原陕西省书法家协会理事,创作委员会委员。陕西省人民政府参事室(文史馆)特聘研究员。国家二级美术师。西安文理学院外聘书法教授。

作者简介:

陈曦,作家,1970年生,现居西安。作品涉及诗歌、散文、小说、影视剧等。作品曾在上百家报刊发表,全国院线上映,相关电视台播出。

编辑:陈捷

版权声明:本网注明来源为“西安网”的文字、视频、图片内容,版权均属本站所有,如若转载,请注明本文出处:http://www.xiancity.cn 同时本网转载内容仅为传播资讯,不代表本网观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本网站联系,我们将在第一时间删除内容。